Im 12. Jhd. begannen die ersten Wanderbewegungen der Walser (von Walliser, d.h. Bewohner des Wallis), die dank besonders günstiger klimatischer Bedingungen ihre Wanderungen von der Hochebene des Goms (im Schweizer Wallis) über die Alpenpässe begannen, auf denen damals keine Gletscher lagen. Sie waren auf der Suche nach neuen möglichen Siedlungsgebieten in den umgebenden Berggebieten. Dank ihrer Kenntnis der Natur und ihrer Fähigkeit, im unwirtlichen Hochgebirge zu überleben, konnten sich die Walser, den schwierigen klimatischen und landschaftlichen Bedingungen zum Trotz, fest an den zuvor nie besiedelten Berghängen ansiedeln. Dabei entwickelten sie eine umfassende Kenntnis der sie umgebenden Natur und verfeinerten Techniken und Strategien, um daraus das Notwendige zum Überleben zu schöpfen (traditional environmental knowledge). Gleichzeitig lernten sie, die natürlichen Ressourcen und die Artenvielfalt für die kommenden Generationen zu erhalten.

DIE WALSER: WELTKULTURERBE

Alle Walser Siedlungen (es sind über 150 dauerhaft bewohnte Siedlungen, die in einem mehr als 300km langen Gebiet in den Zentralalpen der Schweiz, Italiens, Frankreichs, Österreichs und Liechtensteins im Laufe der Jahrhunderte entstanden) waren durch ein auch grenzüberschreitendes Netz von Pfaden und Wegen miteinander verbunden, die zum Teil schon vor ihrer Gründung bestanden. Es waren die meistbegangenen Durchgangswege über die Alpen, die es auch den Walser Gemeinschaften erlaubten, ihre landwirtschaftlichen und handwerklichen Produkte auf die Märkte und Messen zu bringen, die sich meist sehr weit von ihren Siedlungen abwickelten.

Die Sonderrechte, die den Walser Familien seitens der Feudalherren und einiger Klosterinstitutionen gewährt wurden (Walser Recht), trugen zweifellos zur Errichtung neuer Siedlungen bei. Den Walsern wurden persönliche Freiheiten und das sogenannte „Erblehen“ über die Ländereien zugesichert; im Gegenzug verpflichteten sie sich zur Zahlung von jährlichen Pachtgeldern und zum Kriegsdienst.

In Italien entstanden die Walser Siedlungen vorwiegend in den Tälern am Fuße des Monte Rosa Massivs und sie liegen in bergigen Gebieten auf einer Höhe zwischen 1000 und 2000 m ü.M.

Während vieler Jahrhunderte der parallelen Entwicklung von Mensch, Umwelt und Natur lernten die Walser Gemeinschaften das Ökosystem in den Bergen zutiefst kennen und es gelang ihnen, ihr Territorium dank ihrer beeindruckenden, von Generation zu Generation weitergegebenen biokulturellen Kenntnis und Fertigkeit zu schützen und zu erhalten.

Von Anfang an unterschieden sich die Walser Gemeinschaften auch durch ihre besondere Sprache, die der ältesten Form des Schweizer Alemannischen ähnelt und die heute noch ihre kulturelle Identität prägt.

Dank ihrer hochentwickelten Techniken und Fähigkeiten, die Berglandschaft zu bewirtschaften, gelang es den Walsern, als erste die ungastlichen Berggebiete zu besiedeln, sie zu roden und durch den Bau von Terrassierungen, Trockenmauern und Bewässerungssystemen sowie Lawinenschutzbauten urbar zu machen. Ebenso errichteten sie ländliche Gebäude (Heuschober, Ställe, Mühlen, Brunnen, Kornspeicher, Backöfen…), Wohnhäuser (wobei je nach geographischen Gegebenheiten verschiedene Formen entstanden, jedoch stets unter Verwendung von Lärchenholz im Blockbau, bei dem die Balken ineinander verkämmt auf einem Steinfundament liegen) und religiöse Bauten (Kirchen, Kapellen, Oratorien, Kreuze auf den Berggipfeln oder am Wegrand).

Im unwirtlichen Lebensraum des Hochgebirges isoliert und wohlwissend um die nötige Beziehung zwischen klimatisch-ökologischen Faktoren und Nachhaltigkeit ihres kulturellen und sozialen Modells, waren die Walser Selbstversorger und ihre in kleinen, verstreuten Weilern nach dem Modell „karg und klein“ lebenden Gemeinschaften waren durch ein dichtes Wegnetz miteinander verbunden. Die Familien nutzten Backofen, Mühle und Brunnen gemeinsam.

Dank ihrer umfassenden Kenntnis der Landwirtschaft im Hochgebirge gelang es ihnen, genügende Mengen an Getreide (Roggen, Gerste und Hanf) bis über 1700 m ü.M. anzubauen und Konservierungstechniken zu entwickeln, um große Mengen Futter zur Ernährung des Viehs (Kühe und Ziegen für die Milch-, Butter- und Käseproduktion) während der langen Wintermonate aufzubewahren. So bedienten sie sich des charakteristischen Mischmodells, das den Namen Alpwirtschaft trägt und auf der Viehzucht und dem landwirtschaftlichen Anbau beruht.

Da in den Wintermonaten die Bauern- und Hirtentätigkeiten wegen des schlechten Wetters eingeschränkt waren, arbeitete man vorwiegend an der Herstellung von Werkzeug für den täglichen Gebrauch (zum Beispiel für die Verarbeitung der Milch zu Butter und Käse, für die Arbeit auf den Feldern, der Schäferarbeit, die Schmiede, das Weben, den Hausbau und vieles mehr). Gewöhnlich wurden diese Gegenstände mit religiösen und Hauszeichen verziert, welche die Besitzerfamilie zeigten.

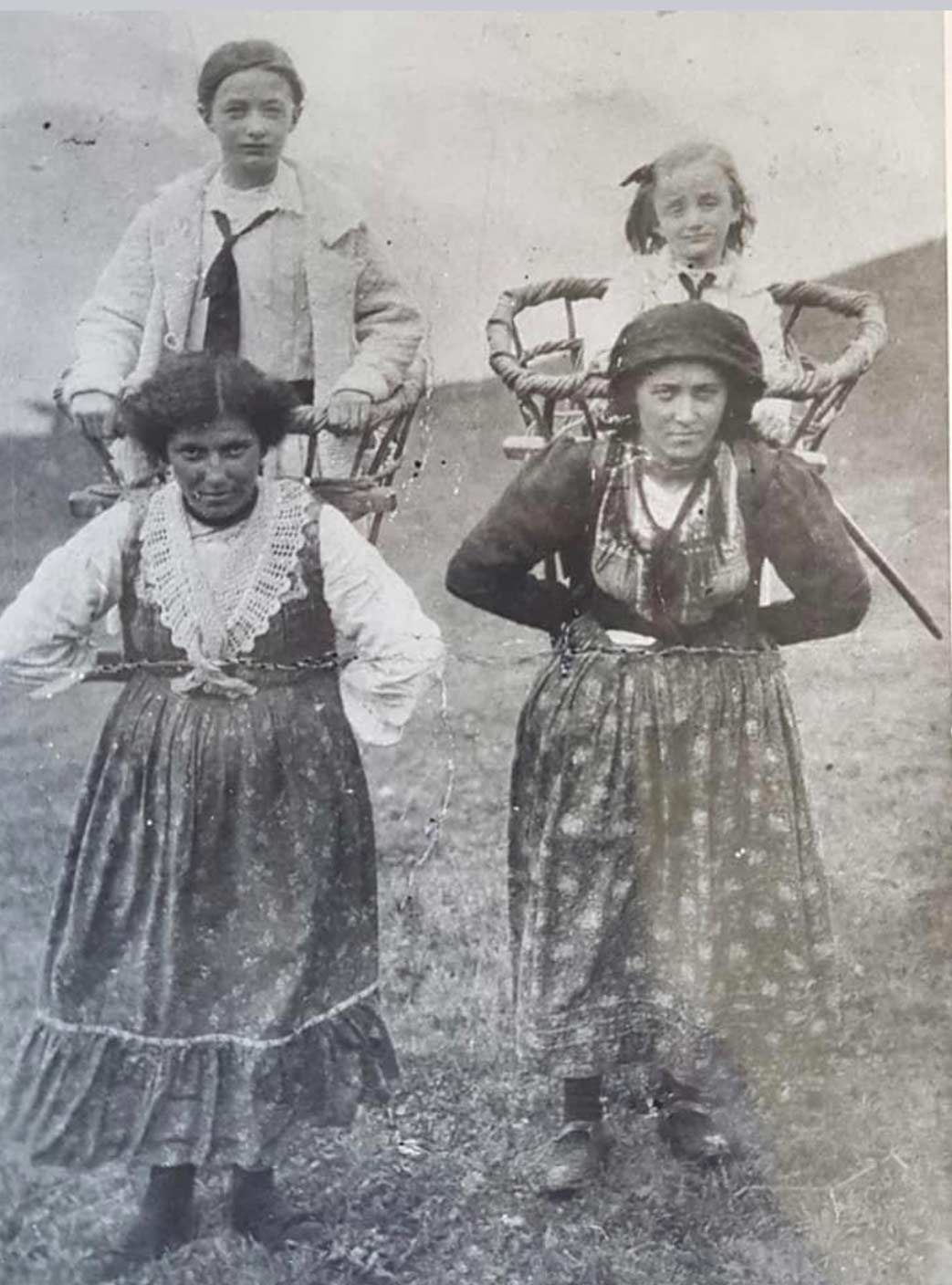

Der historische und kulturelle Gemeinschaftssinn der Walser erlaubte es, die typischen Traditionen und Volkstum jedes Dorfes zu erhalten und als grundsätzlich gemeinsamen Ausdruck der eigenen Identität zu verstehen. So werden heute noch bei Anlässen die typischen Trachten getragen, von denen Herkunftsdorf und Familienstand abgeleitet werden kann (z.B. ledige Mädchen, verheiratete Frauen).

Ab dem 19. Jhd. erlebten die Walser Orte jedoch, genau wie der Großteil der anderen Berggebiete, eine fortschreitende Entvölkerung. Dieser Vorgang entwickelte sich ursprünglich aus der saisonalen Auswanderung der Männer, die nicht zuletzt auch wegen der Kleinen Eiszeit und der damit zusammenhängenden klimatischen Verschlechterung der land- und alpwirtschaftlichen Möglichkeiten im Hochgebirge anderswo einen Verdienst suchen mussten, um die Familien zu ernähren; durch das Aufkommen der neuen industriellen und städtischen Kultur verschärft sich dann diese Tendenz noch mehr. Trotz der starken Wirkung dieser Ereignisse auf die Walser Gemeinschaften haben sie immer versucht, oft auch auf informelle und rein auf die Weitergabe zwischen Generationen vertrauende Weise das riesige Kulturerbe weiterzugeben, das in ihren Hochgebirgsgebieten verankert war, und das zu schützen, was von ihren Traditionen, Kenntnissen, Gewohnheiten, Ritualen und ihrer Sprache noch erhalten war. In der nahen Vergangenheit erlitt das komplexe System der während Jahrhunderten von den Walsern entwickelten biokulturellen, natürlichen, territorialen, historischen und sprachlichen Vielfalt einen immer schnelleren Verfall. Dieser Verlust eines komplexen Kulturerbes geht Hand in Hand mit unzähligen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Veränderungen, die heute nicht mehr tragbar sind. Der Schutz des vom alten Volk der Alpen entwickelten Wissens kann auch das Instrument werden, um andere Phänomene zu verstehen und Wege zu finden, um in Zukunft eine nachhaltige Entwicklung zu verwirklichen. Heute wird das Programm zum Schutz und zur Weitergabe des Walser Kulturguts von Vereinen, Einzelpersonen und lokalen, nationalen und internationalen Einrichtungen unterstützt, die sich dafür einsetzen, die Lebendigkeit der zahlreichen Aspekte der Walser Kultur zu erhalten. Auf einem weitläufigen Gebiet verstreut, sind sich die Walser Gemeinschaften der gemeinsamen Ziele bewusst und versuchen auch andere, noch abgelegenere Gruppen mit einzubeziehen, deren biokulturelles Erbe wegen der voranschreitenden Anthropisierung ihres Lebensraums zu verschwinden droht.

Category

Rabernardo, Vognatal